“无脸者”的胜利:从《祷》看数字时代的面具视觉与情绪剧场

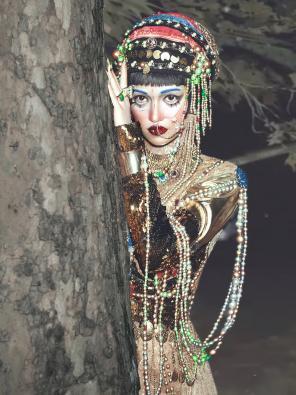

近日,四川美术学院毕业作品《祷》在抖音、微博、小红书等社交平台广泛传播,截至6月16日,作者安琪在小红书仅凭一条笔记“我的毕业创作《祷》”就获45万+点赞,讨论者多集中于年轻用户群体。《祷》作为一件拼贴技术与宗教意象的作品,其主体形象为一位面目不清、双手合十、披着彩纱的女性形象。其创作者用快递包装中的防震泡泡膜构成的透明面罩将面部包裹,使其面目难辨,对面部刻意遮蔽制造出“无面”的视觉效果。网友惊叹《祷》逼真到“差点上手摸”,称其为“重庆人自己的蒙娜丽莎”。

这种高度视觉化且象征性的构图,很容易让人联想起几年前在全球范围内引发热情讨论的《吉巴罗》(《爱,死亡和机器人》第三季),因其高度装饰化与神秘气质的女妖形象爆火。《吉巴罗》中“水中女妖”全身覆盖金色鳞片和金饰,面部亦由黄金面具遮盖,仅靠装饰物、舞蹈和音效来传达信息。此类特征深受消费市场的欢迎:从宫崎骏执导的日本动画电影《千与千寻》中无脸男,《冰与火之歌》中黑白之院的无面者(Faceless Men),到《鱿鱼游戏》中游戏管理者的几何图像面具。这些高度视觉化的面具,都在保留面具遮盖的基本功能下,对其进行了无面处理,从而营造出想象和沉浸的意向性。

《祷》(2025)

吉巴罗(2022)

《祷》的艺术性暂且不论,且不同面具在文化语境与媒介类型上存在差异,但它们引发的观看热潮却揭示出视觉文化中某种共通机制。这种几近“爆炸式”的视觉传播,表面上看是作品本身的视觉魅力、宗教图像的陌异化处理以及作者技艺的高度还原,但在更深层次上则指向当下青年观众在数字媒介条件下建构“观看共同体”的文化心理机制。

这种“共同观看”的效应正是本尼迪克特·安德森在《想象的共同体》中所描述的现代传媒想象共同体的一种当代表达:不同地域、身份和背景的用户,在平台算法的推送下,同时看到同一张图像,并在评论区、转发链中参与情绪表达与意义建构,由此形成一个由平台联结、以视觉符号为核心的临时性共同体。他指出:报纸通过极易作废的特性,创造出一个超乎寻常的群众仪式,“是现代人晨间祈祷的代用品”,在“沉默的私密”中,人们凭借媒体想象出一个正在同自己‘同时’体验相同内容的群众。[1]如今,小红书、抖音等社交媒体的推荐算法已取代“早报”,成为新一代“视觉祈祷”的平台,图像如祷词般每日循环上演,观者则在点赞、转发、评论中获得对“我并不孤独”的确证。而像《祷》《吉巴罗》此类创造出遮蔽的“无脸”视觉形象的作品,之所以能成为祈祷仪式上的“贡品”,不仅是因为视觉上强烈的神秘性,更在文化层面击中年轻人对自我表达困境的情绪痛点。这种“无面者”的设定并非单一创作技巧,而是一种具有文化心理象征意义的视觉策略。它拒绝了传统面孔作为“识别、交流与表现”的通道,而转向一种“遮蔽—显现”双重结构的视觉悖论。

一、从古典面具到算法人格:一张脸的消失史

拉丁语“面具”(persona)最初指古希腊戏剧中演员在掩盖自己“私人的”面孔,并向观众表明他在戏中的作用和角色的面具,这个面具嘴的部位有一个大开口,通过它,演员独特的、未被掩盖的声音得以传达。人格(persona)一词经由“声音传达”被引申开来:personare,“经……发声”,是人格即面具的动词形式。现代心理学便用persona来说人们在人生舞台上各自扮演的角色,以及不同于他人的精神面貌。哲学家阿甘本(Giorgio Agamben)在《面孔》中写道:“面孔一旦做到了使可交流性成为它的全部所是,并因而沉默地缩回自身之中,裹进自己沉默的身份,再也不表达任何东西,那么它就成为了面孔的面具”[2],“脸是人类无可挽救的显现性存在”[3]。

时至今日,在数字时代,人脸不再是独特的、可识别的个人痕迹,“面具”亦不再是剧场中的道具或仪式中的面孔遮蔽物。它被表情包、自拍滤镜、虚拟形象不断重塑的“表演性界面”,转变为一种情绪管理接口。更确切地说,是数字社会中个体在社交平台、AI图像生成、自拍滤镜等媒介机制中的人格调度装置。这正是托马斯·马乔所言的“脸的增殖”,当图像成为复制对象时,面孔作为真实身份的载体就开始被技术重写。对此,汉斯·贝尔廷在《脸的历史》中指出:“在复制妄想的驱使下日益占据主导和无身化了的脸,已失去了原有的依托。而与此同时,现代脸部消费也激起了人们对真实面容的怀旧之情。”[4]这意味着,面具化的脸或者说是脸的面具化,既是对真实不可承受的“逃避”,也是一种对理想自我的“虚拟再造”。

1.无面作为逃避:可见性焦虑与身份悬置

《祷》与《吉巴罗》等作品所引发的大规模视觉传播,并非仅因其形式上的惊艳或叙事上的创新,更在于它们调动了一种“面具式情绪结构”:面对社交平台中日益泛滥的自我展演,个体的可见性被不断放大、凝视与消费,反而激发出一种强烈的遮蔽冲动,来应对失控的可见性。在这一背景下,“无面者”成为数字时代情绪政治的关键隐喻:“看似隐身,实则呼救”,它既是自我防御机制的象征,也是一种模糊而暧昧的求助姿态。遮蔽不再只是隐身,更是对过度曝光的抗议;无面,不是匿名,而是对身份崩解的视觉回应。“面具”演化为数字社会中的“心理面孔”。

当用户在小红书发布滤镜自拍、在抖音模仿《吉巴罗》黄金女妖的妆造,或在评论区写下“感觉她是我内心的样子”时,他们并非在模仿一则“他者影像”,而是在借图像之力对抗自我感的解体。他们需要一个外部图像来修补自身内在的空洞,从而确认一种“更像我自己的自己”。面具在此成为个体“身份的不确定性”与“情绪的可投射性”的双重容器。

这类图像实践精准映射了齐格蒙·鲍曼所描述的“液态现代性”语境:在一个价值流动、结构松动的时代,个体既渴望祈祷式的精神慰藉,又沉溺于短暂而无根的物质快感。面具便成为视觉文化中的情绪锚点与心理遮罩——一种逃逸现实压迫的图像策略,也是一种情绪共同体的象征界面。

2.无面作为反击:操控表演与权力重塑

然而,这种遮蔽性策略并非只是逃逸,它也能在符号化过程中反转为控制、主导与反噬的表演技术。《祷》中用于包裹女性脸部的泡泡膜,原是现代物流语境下“防碎”的功能性材料,其本意是保护脆弱物品。而当其覆盖面孔时,则显露出一种对“女性身份作为社会脆弱标签”的再物化逻辑。透明却不开放,模糊却具辨识度,它既展示,又隐匿;既是包装,也是封锁。

《吉巴罗》中的黄金女妖亦延续此路径。她以金饰面具覆盖全身,面部无表情,拒绝言语,是“非人-非语”逻辑的极致化身。她不是作为角色参与故事,而是作为机制引导叙事。其面具既是隐匿身份的视觉装置,也是操控欲望与死亡的诱饵。她沉默,却操控;她美丽,却带来毁灭;她拒绝被看见,却构建了新的观看制度。于是,凝视权不再属于男性,而在女妖无言的注视中坍塌,最终转化为视觉伦理上的“反凝视悲剧”。

借助布尔迪厄“文化资本”理论,面具可以被理解为个体在数字语境中应对结构性规训的表征机制。面孔不再是身份与表达的真实符号,而是被平台、算法与观众不断解构与编码的视觉资源。在此过程中,无面面具不再是表演艺术的象征物,而成为信息时代中情绪与身份的用户界面,承载了自我管理的伦理要求。正是在 “面具的不可识别性”之下,观看者才得以将自身压抑的情绪、欲望与认同投射到其中。此时的无面面具虽然遮蔽了表情,但同时也解放了意义。它打破传统视觉中“面孔=情绪”的线性机制,让模糊与抽象成为主导性的情感调动方式。最终,面具不再是角色的道具,而是生成性的异托邦空间,是观看者共同编织的文化表演场。

二、无脸的欲望剧场:数字情绪的媒介仪式

“媒介仪式”最初指人们通过媒介(包括言语、图像、表演等)实践构建社会认同和共享经验的过程。在数字图像主导的传播环境中,这一概念发生重要转变,面具图像不再仅仅是审美符号的呈现形式,更成为情绪交换与身份协商的文化装置。这些面具既具高度的视觉可塑性,也内含情绪的符号张力,在社交平台的反复演绎中被编码为一种“集体可感”的视觉语言。通过平台算法的聚合推荐与用户的再创作行为,面具图像逐步演变为具有仪式意味的视觉符号,触发观众的情绪唤起、身份投射与社群归属感。

《祷》中的泡泡膜面具所呈现的“面部遮蔽”并非简单的隐匿动作,而是一种对社交恐惧、身份流动与自我退场的视觉化诠释。在平台算法推动下,该图像通过短视频、表情包、滤镜仿妆等形式被高频传播,“无面”的图像策略不再是“被观看”,而是“被共鸣”。观众通过模仿、评论、转发等行为,不断参与其意义建构过程,将原初作品转译为一种集体心理的可视接口。同理,《吉巴罗》中的黄金女妖面具以其神秘、冷漠且极具诱惑性的图像结构,激活了关于欲望、权力与性别身份的模糊讨论。她的沉默拒绝构成一种“非语的情绪操演”,并借助平台传播机制迅速转化为“沉默即表达”的集体观看经验。

这类以“无面”面具为中心的传播现象,形成了一种典型的“媒介仪式”机制,其核心由两条交错路径构成:

1.模因-算法-社群的图像循环结构

面具图像的传播不仅仅依赖于情绪驱动,还通过“模因—算法—社群”三位一体的技术逻辑迅速蔓延。在这一逻辑中,面具图像的高情绪唤醒值、视觉显著度和用户互动频率,使其天然符合平台的推荐算法。诸如《祷》、《吉巴罗》中的面具视觉形象,其构造往往遵循“图像显著+语义留白+情绪投射”的模因化结构,极易被算法识别为“潜在爆款”,从而触发平台的推荐级联效应。面具图像因此成为“算法增强—模因复写”的传播节点,其文化生命得以反复复制与再创中延续并编码。

更关键的是,这一传播机制不仅仅是技术行为,更是身份建构与情绪政治的文化事件。社交用户通过标签如“泡泡面具=社恐”“黄金女妖=危险的欲望”建立起视觉语义的即时锚点,使图像从个体创作升格为共享语义资源,构成“模因记忆层”(meme memory layer)。在这一记忆机制中,图像的复制并非对原作的忠实再现,而是情绪与认同结构的集体投射。面具因此获得超越个体表达的社会性意义,成为青年社群在身份流动与自我不稳定性中寻求稳定性的视觉符号。

2.情绪—身份—模因的社交编织机制

与此同时,面具图像也通过另一条路径:“情绪—身份—模因”的共鸣链条,构建起媒介仪式中的情感共同体。在这个链条中,面具不仅是情绪表达的图像容器,更是个体进行“自我演绎”的视觉工具。其遮蔽功能并不意味着沉默,而是制造一种可被共情与再造的视觉模糊空间,让个体在平台进行“非真实但诚实”的身份重构。这种身份演绎过程往往通过滤镜自拍、仿妆视频、模因拼贴等方式实现,从而将面具图像转化为“共同情绪的编码界面”。

在这一过程中,社交平台不仅仅是图像的传播介质,更是情绪资本的放大器。通过评论区互动、用户共创与算法推荐的共同驱动,面具图像所承载的情绪得以从个体经验升格为群体共识。用户的参与行为构成一种“图像仪式行动”,而算法则是这种情绪仪式得以扩展的技术神经系统。最终,图像不再是表达,而是连接;面具不再是伪装,而是构建社群情绪共同体的接口装置。

“无面”面具图像在数字社交语境下,构成一种以“模因传播”为路径、“情绪触发”为核心、“社群共识”为结果的媒介仪式机制。它既是数字时代视觉文化的催化剂,也是一种青年情绪政治的场域装置。在这个由技术放大、情绪驱动与认同流动共同交织的视觉异托邦中,面具成为一种多重功能的文化符号:它既承载个体情绪的出口,也重塑平台算法下的观看机制,最终织构出一个高度可变却具有集体指向的媒介仪式空间。

三、面具化生存的异托邦:在滤镜与共鸣中漂移的数字自我

在欧文·戈夫曼“表演性自我”理论中,个体的社会存在本质上是一种持续上演的“角色扮演”,而“无面面具”则成为个体与他者之间进行身份协商与情绪调度的象征接口。随着社交媒体构成的数字景观日益主导我们的感知经验,面具化生存也从戏剧性的隐喻转化为现实中的图像机制,正如前文所述,面具不仅象征着个体自我展示的策略性界面,更成为情绪交换、认同建构与符号互动的核心媒介。

1.从“装面之饰”到“代身人格”

《祷》与《吉巴罗》等无面面具意象的广泛模仿与社交再创,并非仅仅缘于其美术风格或叙事构造的独特性,更关键的是,它们精准调动了一种深层次的“视觉情绪共鸣机制”。在这些图像实践中,面具不只是遮蔽工具,而是情绪和身份的视觉容器。它既表达“我是谁”,又承载“我无法言说之物”。尤其在平台算法的协助下,这种图像符码被以模因的形式迅速传播,演变为可被重复引用、投射与自我确认的情绪资源。

这一图像机制与荣格对“人格面具”(persona)所作的经典界定遥相呼应:面具既是社会角色的建构接口,也是集体无意识中的原型复现。在数字社交语境中,面具的情绪双重性被平台算法进一步放大:它既遮蔽个体的真实感,又创造出一个情绪可控的象征自我:一个“更接近我想象中的我”。在此意义上,面具完成了从“面部遮蔽装置”向“代身人格模型”的符号跃迁,[5]成为一种图像化的认同容器,使个体在匿名而开放的社交语境中实现对身份流动的图像锚定。

2.新剧场:社交平台的数字祈祷仪式

这一面具图像的泛用性不仅生成了情绪共鸣的视觉机制,也构建出一种数字化的视觉异托邦。借用福柯的概念,异托邦(heterotopia)是现实空间中与主流秩序不相容、却真实存在的“他者空间”,而在数字平台中,面具图像正是连接用户“现实我”与“拟像我”的情感中介。通过图像的遮蔽性与可塑性,用户在社交平台上构建起一个可供展示、隐藏、扮演与释放的多重自我空间,这一空间既允许身份的不确定性,也提供了社群情绪的共振界面。

这些意义上,社交平台本身也转化为一种异托邦场域,面具图像成为在其中流通的“文化货币”。《祷》中泡泡膜的透明包裹与《吉巴罗》中金属盔甲的冷峻遮蔽,皆构成一种“情绪隐匿装置”的视觉母题,其模糊边界的视觉风格,与青年用户在现实社交中游移不定、拒绝界定的心理状态互为镜像。面具图像的多义性与高度情绪调动能力,使其成为“可共感—可转译—可再创”的文化节点。用户通过仿妆、拼贴、滤镜重构等方式,将原本属于艺术作品中的角色形象,转化为表达个人经验与社群归属的图像祈祷仪式行为。

《吉巴罗》的各种仿妆和再创,图片来源于网络

当然,这种异托邦的构建亦潜藏着情感的反噬机制。在不断的面具化呈现中,个体真实自我被图像重复所稀释,情绪表达被平台结构所规训。身份不再是稳定的“本质性状态”,而是一种流动的视觉表征过程。这种“结构解组化”的身份逻辑虽赋予用户以短暂的自由想象与情绪释放,却也加剧了他们在真实—拟像、自主—操控之间的心理失衡。正如摩拉(George Mora)在研究精神病患戏剧治疗中所指出的那样:“精神上的困境必须搭配具有与之相反的美学意义的戏剧来获得一种健康的平衡状态”[6],也就是说,精神困境的释放往往依赖于与之形成张力对峙的美学表演。同样,当代社交用户在身份漂移的困惑中,也需借助“图像式的面具”来制造一个可控的情绪空间与认同幻象,以对抗平台机制带来的身份碎片化与情绪异化。

最终,《祷》与《吉巴罗》的文化爆红并非孤立的视觉奇观,而是由图像策略、平台算法与用户心理之间形成的共谋机制所驱动的。在这一机制中,面具成为平台“可供调度”的情绪接口,也成为个体自我感重组的视觉支点。它在视觉上模糊身份,在情绪上触发共鸣,在传播上适配算法,在文化上构建社群,其多重符号属性使其成为青年用户在数字社交空间中进行心理调适与文化认同重构的关键图像。因此,面具不仅是表现身份的图像修辞工具,更是视觉文化中高度媒介化、情绪编码化与算法激活化的文化异托邦。将个体与社群连接在一套可被复制、共感与再造的视觉逻辑中,构成了一个由观看、模仿、符号化与投射交织而成的后数字媒介剧场。

注释:

[1] 本尼迪克特·安德森,想象的共同体[M].吴叡人,译.上海:上海世纪出版集团,2005年35页

[2] 阿甘本:《无目的的手段:政治学笔记》,赵文译,河南出版社,2015年,第84页

[3] 阿甘本:《渎神》.王立秋译?北京大学出版社.2017年,第95-97页

[4] 贝尔廷:《脸的历史》,史竞舟译,北京大学出版社,2017年,第41页。

[5] 卡尔·古斯塔夫·荣格:《原型与集体无意识》,徐德林译,北京:国际文化出版公司,2018年98页

[6] George Mora,“Dramatic Presentations by Mental Patients in the Middle Nineteenth Century”,Bulletin of the History of Medicine,vol.3,no.3,1957:267~269

- • 揭秘“美女用震蛋视频”:科技与娱乐的碰撞

- • 卡塔尔和埃及称仍在努力推动达成加沙停火 谈判暂停是“正常现象”

- • 建设全球数字经济标杆城市 北京这么做→

- • 学历通胀的时代:大专开局,如何翻身

- • 《海贼王剧场版:RED》在线播放,重温经典,激情燃烧的冒险之旅!

- • 相约中国2013奥雷:一场别开生面的国际盛会

- • 日本关税谈判代表与美国商务部长举行深入磋商 日方称将继续积极协调

- • “家居零售教父”坠楼身亡,湖北政商界今年已多人被查

- • 王者荣耀防沉迷解除器下载:揭秘解除防沉迷限制的神秘工具

- • 稳定币火了,从人员到产品,公募香港子公司抓紧布局储备

- • 探索“kwpxdc.haedu.gov.cn”:河南省教育考试院官方平台的功能与作用

- • 摩根大通成日本企业交易热潮大赢家 当地利润居外资银行之首

- • 德国应用化学:创新与发展的完美融合

- • 建行港股10亿申购!银行股的“逆袭剧本”到哪了?

- • 青海冷湖镇:探寻神秘盐湖边的温馨住宿体验

- • 裁定越权,美联邦法院阻止特朗普4月2日关税政策生效

- • 观察|脱欧5年后英欧再办峰会,多项突破性协议意味着什么?

- • 《课件模板下载:轻松打造个性化教学资源,提升教学效果!》

- • 泰国乳胶枕头十大品牌:舒适睡眠,品质生活

- • 宁沪高速股票:投资价值分析及未来展望

- • 每天跑步对身体的好处与坏处:健康与风险并存

- • 若关税变化下出口不确定性加大,年内财政加码空间仍在|宏观晚6点

- • 中考满分作文2021新版:传承与创新,共筑青春梦想

- • 徐梦桃勇夺冠军,冰雪健儿再创辉煌

- • 商务部回应冯德莱恩有关中欧经贸合作表态

- • 一季度服务进出口总额同比增长8.7%,知识密集型服务贸易保持增长

- • 哈尔滨77岁老人一次拔12颗牙后身亡医院:医生已停诊死亡原因需鉴定

- • MP4转换专家:您的视频转换利器,轻松实现格式转换需求

- • 探寻洛阳上官家族的历史足迹

- • 央行回应美债波动:单一市场、单一资产变动对我国外储影响总体有限

- • 上能电气16.5亿元定增:前次募投项目不及预期 高管刚减持套现5000万元

- • “寻店无果:消费者在信息时代面临的困惑与挑战”

- • 龙口裕龙岛:海上明珠,魅力无限

- • 周四热门中概股涨跌不一 小马智行涨19.09%,小鹏汽车跌7.78%

- • 税金及附加计算方法详解:轻松掌握财务核算技巧

- • 2021年离婚起诉书模板:实用指南与撰写要点

- • 《黄书漫画:揭秘成人漫画的兴起与影响》

- • 《中华人民共和国税收征收管理法(2018年修订版)解读及实施要点》

- • 收盘:美股周二收跌 标普指数结束六连涨

- • 古驰2021春夏时装秀:时尚盛宴,创意无限

- • 云内动力最新消息:技术创新助力绿色出行,引领行业新潮流

- • 征服肥白大姐:一场关于自我挑战的旅程

- • 什么是商誉值:企业价值评估中的关键因素

- • 美国债市:国债上涨 收益率曲线走平 受到日本国债及月末需求提振

- • 《传承家风家训,打造美好家庭——免费家风家训PPT分享指南》

- • 寻找养老天堂:揭秘最适合养老的小城市

- • 杨钰莹隐私照片风波:公众人物隐私权的边界在哪里?

- • 新浪微博官方版下载:畅享社交新体验,轻松掌握热门动态

- • 特朗普:乌克兰不应将莫斯科作为打击目标

- • 中创新航遭宁德时代申请强执致歉,此前因诋毁案被执行222万

- • 揭秘江湖最强掌教:传奇人物的传奇故事

- • 近七成科创板公司2024年营收增长,285家营收创历史新高

- • 别再迷信“七巨头”了,这7只冷门科技股或许更香

- • T-Mobile以44亿美元收购UScellular交易获美国司法部批准

- • 8月9日隔夜要闻:特朗普将于下周五会见普京 大批量化人才出走华尔街 美联储新主席候选人再添两位

- • 正乾金融控股预期将于6月30日刊发2024年年度业绩 7月2日复牌

- • 《人人电影网:最新电影盛宴,尽享视觉盛宴!》

- • 庄河PM2.5现状及治理策略分析

- • 特朗普称与日本达成协议 对等关税税率定为15% 日元兑美元上涨

- • 未及时披露4450万元对外财务资助,哈三联及三名公司高层被警示

- • 揭秘最贵的兰花:珍稀品种背后的传奇故事

- • 岁月流转,莫文蔚歌声中的青春回忆——《当我老了》

- • 探寻熟女之美:我眼中的成熟魅力

- • 白宫新闻秘书莱维特:特朗普将于周二签署钢铝关税上调至50%的命令

- • GTA5安装MOD教程:让你的游戏体验更上一层楼

- • 揭秘亚洲色网:网络色情现象的反思与应对

- • 探索91gav:揭秘神秘的网络世界与数字生活

- • 实探佛山基孔肯雅热疫情:患者病程约7天,闲置房成蚊虫消杀关键点

- • 超微电脑给出疲弱业绩指引,称受 “经济不确定性和关税影响”

- • 北京AI企业超2400家占全国半数以上,核心产业规模近3500亿元

- • 苏丹快速支援部队:国家安全的坚强后盾

- • 2019艺考:梦想起航的一年

- • 毕业季|上大校长寄语毕业生:做时代的解码者、行动派、弄潮儿

- • 小米首款SUV车型登顶热搜,雷军发文解释提早公示原因

- • 圆柱周长计算公式:揭秘圆柱周长的计算奥秘

- • 《骊姬传奇:一段古代宫廷的悲欢离合》

- • 《红色旋律,永恒颂歌——歌颂毛主席歌曲联唱的魅力》

- • 铁煤集团协同办公平台:助力企业高效管理的创新举措

- • 界面晚报 | 黄杨钿甜父亲被立案调查;网信办专项整治涉企网络“黑嘴”

- • 《企业员工管理制度范本:构建和谐职场环境的关键要素》

- • 特朗普决定让鲁比奥临时担任总统国家安全顾问

- • 欧洲汽车股大涨,美日贸易协议带来关税降低希望

- • 白雪:影视界的一抹清新,演员白雪的精彩人生

- • 上海“大零号湾”双子塔年底竣工,将布局机器人产业

本文 快租网 原创,转载保留链接!网址:https://www.kuaizu.me/post/25325.html